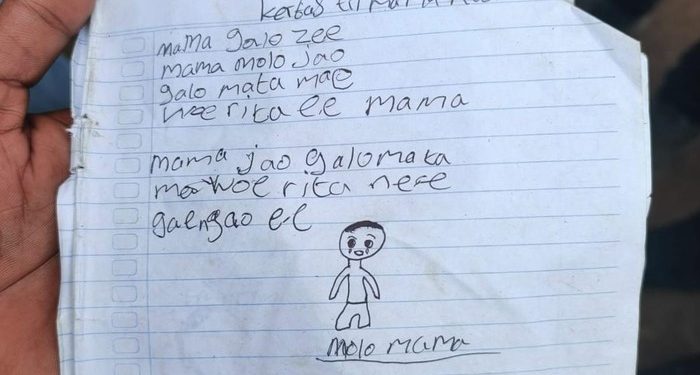

Headline.co.id, Jakarta ~ Kasus Bunuh Diri Seorang Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT), yang disebabkan oleh ketidakmampuan membayar biaya sekolah dan membeli perlengkapan sekolah, telah menarik perhatian serius dari berbagai pihak. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus bunuh diri pada anak di Indonesia. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, S.Sos., M.A., yang akrab disapa Ab, menilai bahwa peristiwa ini tidak bisa dilihat sebagai masalah individu semata, melainkan sebagai tanda kegagalan struktural negara dalam melindungi anak-anak. Menurut Ab, fenomena bunuh diri pada anak dan remaja menunjukkan adanya masalah sosial yang kompleks dan berakar pada ketimpangan struktural. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan puncak dari akumulasi tekanan sosial akibat kegagalan negara dalam menyediakan layanan dasar yang merata. “Fenomena ini harus dilihat sebagai problem sosial yang bersifat struktural. Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar menyebabkan sebagian masyarakat hidup dalam kondisi ekstrem, bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling mendasar,” ujarnya pada Kamis (5/2).

Ab menjelaskan bahwa kekerasan struktural negara terlihat dalam praktik pembangunan yang lebih menguntungkan kelompok elit, sementara masyarakat miskin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. “Kondisi tersebut, menurutnya, menciptakan keputusasaan yang meresap ke dalam dunia batin anak,” jelasnya.

Ia menilai bahwa keputusan bunuh diri pada anak merupakan bentuk ekspresi kebuntuan akibat hilangnya harapan terhadap masa depan. Ia menekankan bahwa anak-anak belum memiliki kemandirian penuh untuk mengambil keputusan eksistensial, sehingga tindakan tersebut mencerminkan tekanan sosial yang berat. “Pilihan bunuh diri menjadi bahasa kegelapan ketika anak tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan, kecemasan, dan harapannya. Ini menunjukkan hilangnya ekspektasi terhadap masa depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ab menyoroti peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari tiga pusat pendidikan yang dinilai belum menyediakan ruang dialogis bagi anak. Ia menilai bahwa relasi kekuasaan yang cenderung otoriter membuat anak tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan perasaan dan pemikirannya.

“Di keluarga sering tidak ada afeksi, di masyarakat tidak ada pengakuan terhadap hak anak, dan di sekolah guru masih diposisikan sebagai pusat kebenaran. Anak akhirnya tidak memiliki ruang untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan,” ungkapnya. dlhngada.org

Ab menegaskan bahwa negara dinilai abai dalam melindungi anak, terutama ketika di satu sisi menuntut kedisiplinan dan prestasi pendidikan, namun di sisi lain gagal memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

“Negara terlalu banyak menuntut anak untuk menjadi generasi unggul, tetapi tidak mampu menyediakan fasilitas dasar untuk hidup layak. Ini merupakan ironi,” tegasnya.

Perubahan mendasar dalam tata kelola negara serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan sebagai upaya pencegahan. Ia menekankan pentingnya menciptakan ruang afeksi di keluarga, menghapus stigma terhadap anak di masyarakat, serta menjadikan sekolah sebagai ruang dialog yang sehat dan inklusif. Selain itu, Ab menekankan pentingnya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang akurat dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme agar layanan sosial dapat tepat sasaran.

“Kepiluan anak-anak adalah kepiluan bangsa. Fenomena bunuh diri anak menunjukkan retaknya wajah Indonesia dan menjadi peringatan bahwa negara harus segera berbenah dalam melindungi generasi mudanya,” pungkasnya. dlhngada.org